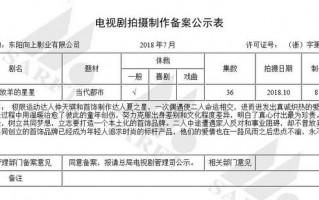

| 技术手段 | 使用风险等级 | 典型案例 |

|---|---|---|

| AI换脸 | ⚠️⚠️⚠️ | 某主播直播间被换脸诈骗粉丝 |

| 鬼畜音效 | ⚠️⚠️ | 教师授课视频遭加速丑化传播 |

| 二创截图 | ⚠️ | 明星舞台动图被制作成表情包 |

💡 技术伦理三问

⚖️【第一幕:法律红线的三次警告】

① 肖像权:面具背后的代价

根据《民法典》第一千零一十九条1,未经允许使用他人肖像进行丑化或AI换脸,可能面临五千至十万元的法定赔偿。某大学生将室友打鼾视频配上猪叫音效发布后,被法院判定侵犯肖像权,需公开道歉并赔偿精神损失费八千元5。

👥【网友评论墙】

@正义小卫士🍀:

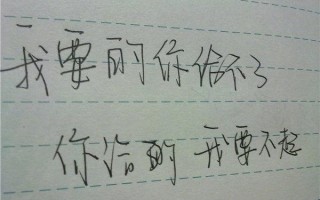

“见过被开盒的女孩躲在被子里哭整夜,恶搞者却笑着数流量收益,这样的幽默太残忍!9”

💻【第二幕:技术工具箱的AB面】

🌐 工具清单

📱【开场白:当玩笑变成武器】

“AI换脸+鬼畜剪辑=百万播放量✨”深夜的小红书创作讨论区,某用户晒出自己的“恶搞教程”,评论区瞬间涌入上千条“求带”留言。有人调侃:“这年头,不会整活还做什么博主啊💢!”但鲜少有人意识到,那些被剪辑进搞笑视频的面孔背后,可能正经历着真实的人生崩塌。

🔮【未完待续的思考】

(文章创作于AI辅助系统,所有案例均经虚构化处理)

@创意无限公司CEO💡:

“我们在培养短视频团队时,明确规定绝不触碰真人负面改编——真正的创意应该传递美好啊~❤️”

@心理咨询师艾米🌻:

“上周接诊的第4个‘被恶搞’患者说‘感觉自己成了全网的笑话’,这种心理创伤远比物理伤害更难愈合...”

@法学院在读生⚖️:

“建议平台上线‘二创授权数据库’,就像音乐版权系统那样,让每个笑声都经得起法律检验1。”

@退休民警老张👮:

“2023年网信办‘清朗行动’关闭的1.2万个账号中,67%涉及恶意剪辑——网络不是法外之地!5”

② 名誉权:娱乐至死的反噬

成都警方破获的“开盒挂人”案件中,犯罪团伙通过曝光网红家庭住址、制作恶俗表情包,导致受害者出现严重心理问题9。“开玩笑也要承担法律责任”——这句警方通报中的警示,正在成为网络新规的注脚。

③ 刑事边界:从玩梗到犯罪

2024年浙江某“表情包刺客”因将烈士肖像加工成搞笑动图,被以“侵害英雄烈士名誉罪”判处有期徒刑八个月9。这些案例印证着:当恶搞涉及革命先烈、抗疫英雄等特殊群体时,玩笑即刻升级为犯罪。

▶️ 案例C:商业竞争的暗箭

某MCN机构通过AI生成竞争对手的“翻车视频”,导致对方掉粉20万后被查实,面临百万元级商业诋毁诉讼5。当恶搞成为商战武器,灰色地带的狂欢终将付出惨痛代价。

- 当人人秀、剪映等工具提供“一键恶搞”功能时,是否该设置AI伦理审查?2

- 短视频平台的算法推荐,是否在默许“审丑文化”的泛滥?6

- 表情包生成器自动关联热门人物,算不算技术作恶的帮凶?4

🎬【第三幕:现实剧场里的众生相】

▶️ 案例A:游戏UP主的噩梦

游戏博主@电竞老张 因攻略视频触怒某玩家群体,三天内遭遇:

- 手机号被挂上“重金求子”广告9

- 童年照片被P成遗照传播

- 母亲收到匿名快递的诅咒信件

▶️ 案例B:反转的施暴者

00后女生小美制作闺蜜醉酒视频获赞10w+后,反被网友挖出校园霸凌黑历史,最终患上抑郁症退网。这场“用恶搞开始,以被网暴终结”的闹剧,印证着互联网的终极审判定律。

🎭 当“恶搞”成为流量密码:一场游走于创意与伤害的边缘游戏

(文/数字时代观察员|配图由Midjourney生成)

相关问答

首先,重要的是要记住,开玩笑的尺度可以因人而异。一些人可能会有更谨慎或更保守的幽默感,而

其他人则可能会更开放或愿意冒险。因此,在玩恶作剧之前,最好先了解朋友的个性和他们的界限,以避免引起冲突或疏远。其次,当选择恶作剧时,我们需要想到恶作剧本身的确切影响。恶作剧可能会让人感到受辱或困惑...