现象解析:同一剧本的百变面孔 🎨

1. 剧本框架的"标准化"趋势

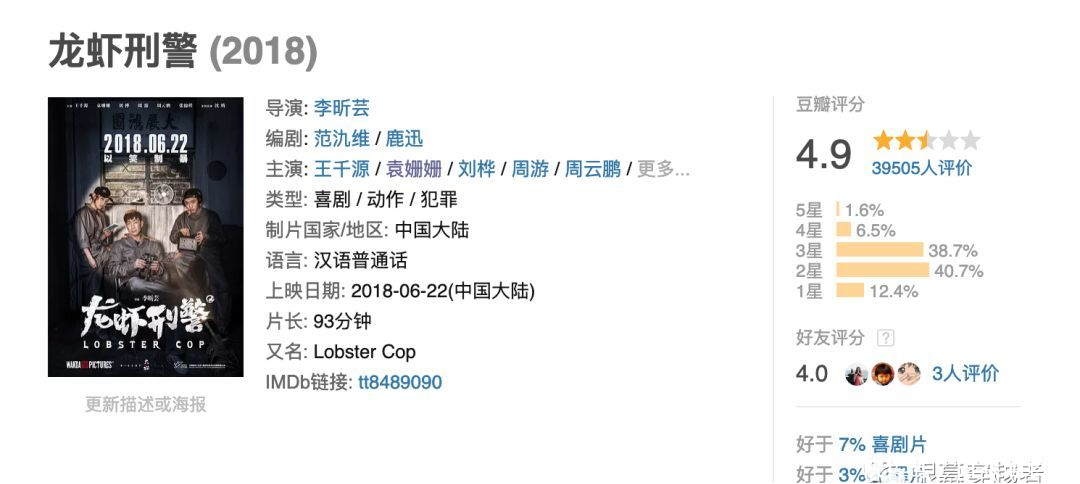

短剧行业逐渐形成了一些"标准化"剧本模板,如"逆袭打脸"、"甜宠误会"、"职场逆袭"等。这些模板因其高接受度和易操作性,被大量创作者采用。数据显示,头部短剧平台约40%的内容基于不到10种基础剧本框架改编。📊

2. 文化差异下的本土化改编

同一剧本在不同地区制作时,会融入当地文化元素。例如:

- 角色重塑:改变主角背景设定(如将霸道总裁变为女强人)

- 时空转换:把现代故事移植到古代或未来

- 视角切换:以配角的眼光重新讲述故事

- 类型混搭:在爱情主线中加入悬疑或奇幻元素

- 技术加持:运用特殊拍摄手法或后期特效 🎥

观众心理学:为什么我们爱看相似故事? 🧠

研究表明,人类大脑对熟悉又新鲜的叙事有特殊偏好:

A团队(青春偶像风格)

支持方观点:

@宝妈追剧日常: "带孩子没时间追长剧,短剧刚好。相似剧情反而省心,不用每次都适应新设定,就像麦当劳,知道味道但每次吃都开心~🍔"

@文化观察员老李: "这种现象古今中外都有,京剧不也是固定剧本即兴发挥吗?重要的是在传承中创新,期待看到更多有想法的改编!🎭"

@校园剧评人: "学生剧组也常用经典剧本练手,这是学习过程。批评前请给新人成长空间,大师也是从临摹开始的!🎓"

@职场小透明: "作为上班族,发现同一个办公室故事模板,有的拍得虚假尴尬,有的却真实得扎心。关键不是剧本,是制作团队有没有生活观察啊!👀"

- 熟悉感带来安全感和预期满足

- 新鲜元素刺激多巴胺分泌

- 参与感增强——"这个版本比上次更好"的比较乐趣

- 社交货币——成为朋友圈的"短剧专家" 💬

行业影响:短剧生态的双刃剑 ⚔️

积极影响:

- AI辅助生成剧本变体

- 个性化定制短剧成为可能

- 观众参与故事走向的互动剧

- 跨媒介的剧本延展(从短剧到游戏、小说) 🚀

网友热评:观众的真实声音 💬

@短剧达人乐乐: "其实就像听不同歌手翻唱同一首歌,各有各的味道!最近看的两个团队拍的重生逆袭,一个让我哭得稀里哗啦,一个让我热血沸腾,都超棒!👍"

- 主角颜值出众,服装精致

- 场景明亮多彩,滤镜温暖

- 冲突处理温和,强调浪漫氛围 💕

B团队(现实主义风格)

- 人物造型夸张,表情丰富

- 快速剪辑配合音效

- 将职场困境转化为笑料 😂

创作伦理:借鉴与抄袭的边界 ⚠️

业内对"同一剧本"现象存在不同声音:

- 北方版本可能强调直爽豪迈的人物性格

- 南方版本则更注重细腻情感表达

- 海外华人社区版本常加入中西文化碰撞元素 🌍

3. 平台调性导致的风格分化

不同短视频平台用户偏好差异明显:

- 头部IP维权困难

- 创新作品被淹没

- 演员类型化固化

- 投资方偏好保守化 💰

未来展望:算法时代的创意博弈 🤖

随着AI技术介入内容创作,"同一剧本"现象可能进一步演化:

- 导致内容同质化严重

- 削弱原创动力

- 观众审美疲劳风险 📉

制作揭秘:如何让老剧本焕发新生 🛠️

专业团队分享的翻新技巧:

- 抖音:节奏更快,视觉冲击更强

- 快手:更接地气,方言使用频繁

- 小红书:注重精致画面和情感共鸣 📱

典型案例分析:一个剧本的三种人生 🎬

以常见的"办公室恋情"剧本为例,观察不同团队的处理方式:

- 演员形象普通,着装商务

- 色调偏冷,灯光自然

- 展现职场规则与个人情感的矛盾 ⚖️

C团队(喜剧夸张风格)

- 经典叙事结构本就有限

- 重点在于表达方式的创新

- 降低创作门槛,促进产业繁荣 💪

反对方担忧:

- 降低新人入行门槛

- 形成可复制的商业模式

- 培养稳定的观众群体

- 加速内容生产周期 ⏱️

潜在风险:

同一剧本短剧:创意重复还是艺术再创造?🎭

:当"撞剧本"成为常态 🤔

在当今快节奏的短剧创作环境中,"同一剧本短剧"现象日益普遍——不同团队使用相同或高度相似的剧本框架进行创作,却呈现出风格迥异的作品。这种现象既引发了关于原创性的争议,也展示了艺术表达的多样性。✨

相关问答

英语

短剧剧本《Little Red Riding Hood》中文剧本:场景一:家中 妈妈:哦,亲爱的,给你的祖母带些香蕉和蛋糕吧。她感冒了,需要我们的关心。小红帽:好的,妈妈。我会小心的。场景二:森林中 狼:哈喽,小女孩,你要去哪里啊?小红帽:我要去我祖母家,她感冒了。狼:她住在哪?小红帽:她住在深...

,3女人约10分钟,符不符条件的都贴上来吧

第一幕 场景:在姐妹俩采买完回家的路上 姐姐:今日的庙会甚是精彩,改日一定再一饱眼福。 妹妹:今日娘亲让我们出来采买,但姐姐却要去看庙会,现天色已晚,家中布匹若不织完,下周便又食不果腹了!自从爹去世后我们家就并不宽裕了,娘一个人挑起这么大的担子,我想要帮她,而你却总是...